15

Мы бежали втроем, за пять километров от Кременчугского шталага. Вот как это произошло.

Ездовыми на фурах, двигавшихся позади колонны, были полупленные-полунемцы, теперь они назывались фольксдойчами. В Градижском пересыльном лагере их отпустили.

Колонну пригнали в Градижск поздним вечером. Было холодно, начинался дождь. Мы с Андреем и Захаром забрались в темноте под распряженные фуры и слышали, как фольксдойчи, вернувшиеся из лагерной комендатуры, радовались, что их наконец отпускают. Их отпускали именно здесь потому, что впереди был Кременчугский шталаг, то есть не пересыльный, а стационарный лагерь, там всех брали на строгий учет, для освобождения потребовались бы всякие формальности, а это долго. Так говорили между собой в темноте фольксдойчи, пересыпая русские слова немецкими. Наевшись хлеба с салом и луком, они взяли свои мешки и ушли. А мы уснули под фурами, скрючившись на сырой земле.

Перед рассветом появились заспанные конвоиры. Посвечивая фонариками, они стали звать нараспев:

— Ка-арл!.. Хайнрих!.. Петер! — Видно, они не знали, что фольксдойчи отпущены.

— Запрягать умеете? — спросил шепотом Андрей.

Захар ответил, что ездил в основном на дрезине. Я тоже никогда не запрягал, но теперь надо было.

Мы вылезли из-под фур и молча принялись запрягать. Немцы посветили нам в лица фонариками, посоветовались, рявкнули: «Шнеллер!» — и ушли. Надо же было кому-нибудь везти их барахло.

Во дворе поднялся крик, колонну выгоняли. Андрей запряг быстро и помог нам с Захаром управиться с кучей ремней и железок. Мы взобрались на фуры и выехали вслед за колонной.

Теперь впервые можно было увидеть, что осталось от десяти тысяч сидевших на земле в Ковалях. Измученные, обросшие, грязные, в пилотках с опущенными на уши клапанами, шли те, кто выдержал, вынес невыносимое. «Естественный отбор» свершился, слабые остались лежать на дорогах, отстающих теперь было меньше, но к полудню все же они появились, и мы видели, как их подгоняли плетками и прикладами. Замыкающие конвоиры не обращали на нас внимания; они, видно, привыкли к тому, что на фурах сидят фольксдойчи. И все же бежать было бы куда труднее, а может, и невозможно, если бы не самолеты. Это были истребители «И-16» («ишачки», «курносые»). Они появились внезапно и прошли высоко над дорогой. Никогда я не глядел в небо с большей радостью и надеждой. «Курносые» (их было два) сделали круг, снизились и снова прошли над колонной. Они покачали крыльями — значит, поняли, кто мы.

Конвоиры всполошились. Замыкающие поскакали вперед, к голове колонны. «Курносые» заложили еще один круг и с ревом пронеслись над нашими головами.

Пришло время действовать. Я увидел, как Андрей, (он ехал первым) помог одному отстающему влезть в фуру и дал ему вожжи. То же самое сделал Захар. Третий влез на мою фуру. Это был обросший клочковатой бородой человек с гаснущим взглядом, серой кожей и дыханием коротким, как у рыбы, выброшенной из воды.

— Ты куда? — еле слышно спросил он, когда я стал слезать.

Объясняться было некогда. «Курносые» разворачивались на новый заход. Я очень медленно пошел к заросшей кустами обочине, расстегивая штаны, как это делали фольксдойчи, когда им надо было справить по дороге нужду. Захар и Андрей были уже там. «Курносые» пронеслись на бреющем, впереди поднялась пальба. Как видно, конвоиры пришли в себя и поняли наконец, что ни бомбить, ни обстреливать самолеты не будут.

Мы сидели на корточках, покуда дорога не опустела. Ни с чем не могу сравнить чувство, которое испытал, когда стало тихо. Все переменилось — воздух, небо, земля, — все стало другим.

16

Поднявшись, мы увидели баб, они прятались неподалеку за кустами, наблюдая происходящее.

Бабы нюхом чуяли, когда будут гнать пленных, и непременно оказывались где-нибудь у дороги если не с сухарями, хлебом или водой, то просто так, в безотчетной надежде увидеть своего мужика или облегчить душу слезами.

Бабы отвели нас в надднепровское сельцо, там нам согрели воды, дали умыться, обрить бороды, переодели во все чистое и накормили. Захар и тут проявил мудрость:

— Не нажимайте, с непривычки загнуться можно.

Но я не в силах был внять совету, съел миску густого борща с хлебом; ночью меня корчило, было так, будто пищевод взяли горячими клещами и тянут, выворачивают наружу, и все же было хорошо лежать на соломе в чистом белье, укрывшись рядниной. Белье было суровое, крестьянское; хозяйка хмурилась, доставая его из скрыни — деревянного сундука с фотографиями на внутренней стороне крышки. Утром нам дали на дорогу хлеба с салом, и мы пошли на восток.

Мы решили держаться в стороне от сквозных дорог; ночевали в глухих селах, выбирая самые бедные с виду хаты. В самой бедной не откажут ни в ночлеге, ни в куске хлеба — это мы узнали скоро. В одной зажиточной нас заставили накопать три мешка картошки, прежде чем налить по тарелке борща, из иных попросту выставляли:

— Идите с богом, а то еще с вами лиха не оберешься.

Никогда не забуду чисто побеленной хаты, где на печи лежала румяная молодка; она щелкала семечки, улыбнулась:

— Нет ничего…

Поближе к линии фронта мы уговорились двигаться только ночами, а днем спать где-нибудь в лесу или в поле. Где именно проходит линия фронта, мы не знали и узнать пока не могли, у нас был один ориентир — восток.

Но планы планами — двадцать четыре дня перегонов и лагерей давали себя знать, идти становилось все труднее. К тому же у меня началось что-то вроде дизентерии, я слабел с каждым днем.

Я чувствовал, как меня медленно покидают силы, ходок я стал никудышный, ложился на землю через каждые три-четыре километра и в конце концов сказал то, что обязан был сказать. Я сказал ребятам, чтобы они оставили меня и шли дальше сами. Такие ситуации мне очень нравились в детстве, когда читал Джека Лондона.

— Ты что, чокнутый? — ответил на это Захар.

Андрей молчал. Он был, видно, вообще неразговорчив, а теперь с каждым днем становился все молчаливее. Шрам, оставшийся от удара плеткой, стянул ему щеку, от этого угол рта приподнялся; в профиль казалось, что он усмехается, эта постоянная усмешка никак не вязалась с выражением его глаз.

Покусывая соломинку, он смотрел на меня страшноватым застывшим взглядом. Возможно, он считал, что я прав, предлагая им уйти, но ничем не выказал этого.

Не знаю, всегда ли он был таким скрытным. На привалах он лежал, закинув руки под голову, и глядел в небо. Ни разу не пожаловался на холод, голод или усталость, да и вообще никак не выражал своих чувств. Однажды в лесу он стал вырезать себе палку, вынув из-за голенища складной нож, и вдруг с размаху ударил, загнал лезвие в ствол дерева и смотрел не мигая, как нож дрожит, будто вонзившаяся с лету стрела.

— Ты что это? — удивленно спросил Захар.

Андрей молча выдернул нож, защелкнул его и спрятал за голенище. Мы и не знали раньше, что у него был этот нож.

17

Среди разных вариантов перехода прифронтовой полосы у Захара был такой: заиметь корову (а лучше две-три) и гнать перед собой хворостиной или вести за веревку. Если напорешься на немцев, почти наверняка не спросят документы. Главное — спокойно похлестывать корову и идти медленно, будто гонишь с пастьбы.

Насчет того, где взять корову, Захар определенного мнения не имел, он говорил, что, в конце концов, можно и без коровы обойтись, идти с удочкой и кошелкой, вроде бы с рыбалки или на рыбалку, важно поскорее добраться до прифронтовой зоны. Он твердо верил, что наши дальше не отступили, этого не может быть, и что идти надо примерно на Изюм, Красноград или Лозовую.

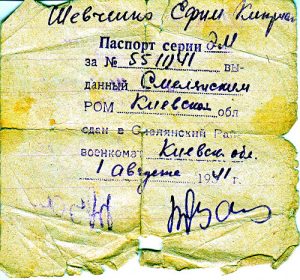

На немцев, однако, мы напоролись гораздо раньше. Мы подходили к селу Броварки Градижского района, когда за поворотом увидели прямо перед собой большой крытый грузовик. Он стоял на дороге, а немцы — их было трое — гонялись по полю за отчаянно блеющей овцой.

— Идите спокойно, — пробормотал Захар.

Ничего другого и не оставалось. Из машины доносилось блеянье и визг; овца, видно, выпрыгнула на ходу, ловить ее помогали двое девчат и мальчонка лет десяти — двенадцати. Тут Захара осенило, он ринулся в поле, растопырив руки. Мы с Андреем тоже включились в ловлю. Поймав овцу, немцы вдвоем потащили ее за ноги к машине, третий стал закуривать. Закурив, задумчиво посмотрел на нас и спросил:

— Аусвайс?

— Это наши, наши! — громко, как глухому, стали говорить девчата, показывая то на нас, то на виднеющееся село. — Наши хлопцы, понял?

Немец снова задумчиво посмотрел, погрозил пальцем и пошел к машине. Там и без нас полно было всякой живности.

Захар и Андрей стояли пепельно-бледные. Вероятно, и я был не румяней. Когда машина скрылась из виду, я сел на землю, затем лег, все поплыло перед глазами.

Я болел больше трех недель, в бреду мне чудилось, что немцы ловят меня, как овцу, а девчата кричат: «Это наш, наш!» Когда я поднялся, земля была уже скована морозом, летали белые мухи, все дышало надвигающейся зимой. В полях свистел колючий ветер, стоял ноябрь сорок первого года, было ясно, что мы застряли. Зимой далеко не уйдешь, под скирдой или в лесу не заночуешь.

Я говорю «мы», потому что Захар и Андрей не ушли из Броварок, пока я болел; их взяли к себе девчата, кричавшие «это наши», а меня отходила, отпоила молоком с горячей водой тетка Ивга, мать паренька, помогавшего ловить овцу. Его имя было Василь. Старший сын тетки Ивги ушел на войну, кроме десятилетнего Василя дома оставалась еще пятнадцатилетняя Наталка. Жили они в прадедовской, вросшей в землю хате на краю села, за бугристым погостом с покосившимися крестами.

Это были очень хорошие люди. Тетка Ивга овдовела в тридцать третьем году, до войны работала свинаркой в колхозе. Она прятала за печью диплом московской Сельскохозяйственной выставки, показала мне его при подходящем случае и снова спрятала, обмотав тряпицей. Теперь колхозный свинарник был пуст, хоть колхоз и продолжал существовать.

Не знаю, понятно ли было немцам, что делать с колхозами. Возможно, они не распускали их, рассчитывая, что так будет легче выкачивать хлеб, по крайней мере первое время. А может быть, чувствовали, что распустить колхозы не так просто. Очень уж мало оставалось на деревне таких, кто с охотой взял бы землю в личную собственность.

Правда, откуда-то всплыли обиженные. В Броварках появилось несколько бывших куркулей. Хмурые, молчаливые, они ходили, присматривались. Один потребовал вернуть свою хату и глядел молча, как оттуда выметалась солдатка с тремя детьми. В хате другого до войны были ясли, теперь она стояла заколоченная. Владелец, десять лет отсутствовавший, обошел вокруг, потрогал суковатой палкой стены, заглянул в окна и уехал.

Но и те, что остались, вряд ли захотели бы взять землю. Это были тертые калачи, они знали, почем фунт лиха, — прошедшие годы кое-чему научилиЗа председателя колхозом теперь правил Карпо, бывший кладовщик, краснолицый, с одышкой и многоэтажным затылком. С утра от него разило самогоном, он помыкал бабами как мог, а со временем стал помыкать и нами.

Кроме Захара, Андрея и меня в Броварках появилось еще несколько беглых. Карпо гонял нас как соленых зайцев. В полях стояли необмолоченные скирды, шелестела сухими стеблями кукуруза, чернел подсолнух; надо было до больших морозов управиться с невыкопанной картошкой и свеклой, с коноплей, скосить камыш в болотистой пойме речушки, — словом, работы хватало. Почти все беглые были городские, мы не умели держать косу, скирдовать обмолоченную солому, орудовать вилами, погонять волов, покрикивая «цоб-цобе». Бабы и девчата посмеивались над нами, один Андрей был на высоте. Он делал все быстро, умело и молча. В хате, где он жил, к нему относились как к хозяину. Баба Христя дала ему пиджак, мужнину стеганку и шапку-ушанку, а черноглазая Катря, кричавшая «это наши», стала поглядывать недовольно на других девчат, когда они тормошили Андрея, чтобы погреться студеным утром до начала работы.

Так прошел ноябрь. В начале декабря тетка Ивга выпросила у Карпа волов: надо было привезти соломы на топливо.

18

Чем только не топят в безлесных районах! Чтобы сготовить на день еду и обогреть остывшую хату, тетка Ивга вставала затемно и час-другой стояла согнувшись у печи, совала туда пучок за пучком солому, камыш, сухие стебли подсолнуха или картофельную ботву.

Смолоду тетка Ивга была, видно, красива, но только и осталось от красоты, что карие улыбчивые глаза и белые как молоко, некрупные ровные зубы. Коричневое лицо было исчерчено светлыми в глубине морщинами, пальцы рук скрючены ревматизмом, с припухшими суставами, короткими ногтями и навечно въевшейся в трещины землей. Лет ей было, по городским понятиям, немного — сорок с небольшим; глядя на руки пятнадцатилетней Наталки, я думал, что и у нее они вскоре станут такими, как у тетки Ивги.

Я старался помогать тетке Ивге чем мог. Взяв пару волов у Карпа, я отправился под вечер за соломой. Волы шли по-чумацки неторопливо; я шагал слева, постегивая батожком и покрикивая, когда надо, «цоб» или «цобе». Земля жила своей жизнью, отдельно от всего, что происходило теперь с людьми. В чистом воздухе ранней зимы пахло яблоками, серебрились прихваченные морозом поля. Обмолоченные и необмолоченные скирды смутно темнели вдали у «бригады» — большой хаты, где во время посевной и уборочной ночевали трактористы, комбайнеры и колхозники. Взошла луна, волы переступали медленно, разболтанная телега погромыхивала по мерзлым комьям. Тут я и увидел листовку.

Должно быть, где-нибудь поблизости пролетали наши; листовка лежала на стерне целехонькая — прямоугольник зеленоватой бумаги, текст начинался словами: «Дорогие братья и сестры!» Там сообщалось о битве под Москвой, приводились потери немцев, а в конце были призывы развивать партизанское движение в тылу противника, взрывать мосты и линии железных дорог, жечь хлеб и уничтожать запасы продовольствия. «Смерть немецким оккупантам!»

У меня колотилось сердце, когда я читал это при свете луны, шагая рядом с волами. Все окружающее вдруг сделалось призрачным и постыдно нелепым. Где-то там наши дерутся, гибнут, а я вот покрикиваю «цоб-цобе», сейчас возьму вилы и высоко нагружу воз соломой, вместо того чтобы поджечь к чертовой матери и солому и необмолоченные скирды.

Конечно, тетке Ивге будет худо без топлива и без хлеба, но может ли это идти в счет: людям перепадут крохи, остальное Карпо отвезет немцам, для них мы молотим, они будут жрать этот хлеб.

С такими мыслями я навалил на воз гору соломы, придавил сверху жердью, перевязал веревкой и отправился домой.

Наутро, перед нарядом, я отозвал Андрея и Захара, мы зашли за пустой свинарник, я показал им листовку. Прочитав ее, Захар сел на сваленные за свинарником довоенные бревна и заплакал. Он плакал как-то по-детски, стуча кулаком по колену и часто всхлипывая; Андрей смотрел на него своим застывшим взглядом.

— Это так пишется: «Дорогие братья и сестры», — сказал он, когда Захар притих. — А вот вернись ты сейчас, перейди фронт, тогда узнаешь…

— Брось ерунду пороть, — сказал Захар. — Кто не виноват, тому бояться нечего.

— Не боишься, значит?

— И думать об этом не хочу.

— А я вот думаю.

Пошел двадцать первый год со времени этого разговора, слова позабылись, но запомнился смысл, запомнились глаза Андрея, вдруг побелевшие. Его прорвало. Он говорил о том, как расстреливали в Ковалях, и о парнишке с тыквой, и о Карпе, гоняющем нас в хвост и гриву задаром. Смысл во всем был один: нет правды, есть сила, вот и все. Кто силен, тот и сверху. И если говорить по-серьезному, а не пускать слюни, то нам будет худо и так и этак. Немцы не угробят, так от своих достанется.

С тем он и ушел.

— Припечатало парня, — проговорил Захар, поглядев ему вслед.

19

У тетки Ивги был старший брат Никифор, болезненного вида человек с впалыми щеками, куривший толстые самокрутки и постоянно кашлявший. Он жил на том же конце («кутке»), что и тетка Ивга, здесь у всех была одна фамилия — Малько. Куток так и назывался — Малькивка.

Я как-то пришел к нему — разжиться махорочными корешками. С куревом было плохо, курили всякую труху — грушевый лист, даже сено, — лишь бы дым шел.

Однажды десятилетний Василь, заговорщицки подмигнув, выгреб из кармана две горсти нарубленного крупно табаку. Он сходил к Никифору еще раз-другой по моей просьбе, а на третий вернулся с пустым карманом.

— Дядько Никифор сказали, чтоб сами пришли.

Я пошел. Никифор дал мне корешков, научил, как рубить, затем налил граненый стакан самогону. В редкой хате не гнали тогда самогон, пили все, даже девчата приучились с войны пить.

Я выпил, самогон отдавал сивухой и свеклой.

— Закусывай, — сказал Никифор, подвинув миску с огурцами и солеными помидорами. Он утер губы ладонью, закурил и смотрел на меня сквозь дым внимательным взглядом.

Я съел огурец и собрался было уйти, но Никифор, видно, хотел сказать о чем-то, да не мог или не решался.

— Гуляй, гуляй, — сказал он, — куда торопишься…

«Гулять» — значит сидеть, гостевать, это я знал. Никифор налил еще самогону, поглядел на печь — оттуда свешивались головы пацана и русоволосой девчурки, — затем взял из-под скамьи патефон.

— Музыку уважаешь? — Не дожидаясь ответа, он завел патефон и поставил пластинку.

Кажется, это была единственная его пластинка, с одной стороны «Три танкиста», с другой — «Если завтра война».

Пока я слушал, он смотрел на меня испытующим взглядом сквозь махорочный дым. Затем закрыл патефон, водворил его под скамью, помолчал и тихо спросил:

— Коммунист?

Я знал, что огорчил бы его, сказав «нет». Дело ведь вовсе не в партбилете.

— Ну, так я и думал, — облегченно проговорил Никифор. — По глазам видно было, как слушал… А ну, давайте во двор, — обернулся он к печи. Ему надо было отвести душу, и кончилось это не раньше, чем опустела вторая бутылка.

Теперь я пришел к нему, чтобы показать листовку. Он перечитал ее дважды, шевеля губами. Свернул самокрутку, закашлялся.

— Насчет хлеба дело такое, — сказал он, помолчав. — Спалить можно, да уйти некуда. Хорошо тем, кто к лесу поближе. А тут и старых и малых перебьют, вот тебе и весь разговор…

Наш разговор на этом не кончился. Никифор поставил на стол бутылку. Так уж, видно, устроено, без смазки не откроешь клапан до отказа, не выскажешь до конца, что лежит на сердце.

Что ж еще оставалось? Возвратясь, я восемь раз переписал печатными буквами листовку на чистых страничках Василевой школьной тетради и увидел на следующий день, как толсторожий Карпо, воровато оглянувшись, содрал тетрадный листок со стены коровника и спрятал в карман ватных штанов.

20

У Никифора были закопаны где-то за кладбищем винтовка, шесть штук гранат и немного патронов. Что делать со всем этим, он не знал. До войны он был председателем сельсовета, в армию не взяли по здоровью, эвакуироваться не успел. Ему следовало бы уйти куда-нибудь из Броварок, а уйти было некуда.

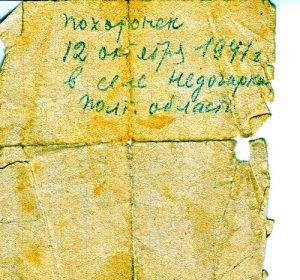

Его расстреляли весной сорок второго года, когда «зондеркоманды» эсэсовской группы «А» проводили на Украине большую чистку. Об этом я узнал в декабре сорок третьего, случайно встретив на фронте человека по фамилии Малько. Я спросил, не из Броварок ли он родом, оказалось — да, и более того, это был родной брат Никифора и тетки Ивги, ветеринарный фельдшер, служивший в армейском ветлазарете.

Но дождаться весны в Броварках нам не пришлось. Двадцать восьмого декабря нас, как выразился Захар, «загребли» и отправили под конвоем в Градижск.

Рано или поздно это должно было случиться. То ли прежде руки у немцев не доходили до глухих сел, то ли они смотрели сквозь пальцы, как мы домолачиваем ячмень и пшеницу, — сказать трудно. Так или иначе, с неотложными работами было почти закончено, когда Карпо велел всем нам явиться с утра в контору, вроде бы за расчетом по трудодням.

В конторе у Карпа висел прибитый гвоздочками к стене портрет Гитлера. Никогда я не испытывал такой внезапной тяжелой ненависти к куску бумаги, покрытому красками. Это было цветное фото, вернее — фотолитография; впервые я видел Гитлера «в натуре», во всех подробностях его облика. Портрет был поколенный, он стоял в мундире горчичного цвета, упершись в бок бледной рукой с набрякшими венами. На рукаве у него была красная повязка с белым кругом и черной свастикой. Если бы отрезать голову, то одно туловище говорило бы достаточно. Но лицо, лицо…

Можно подолгу смотреть на то, что любишь, что мило тебе; никогда не думал, что трудно бывает оторваться и от того, что тебе ненавистно. Не знаю, долго ли я смотрел в это лицо испуганного убийцы, больше всего меня поразили глаза, безжалостные и в то же время, как мне показалось, полные страха; я невольно обернулся, чтобы посмотреть на Андрея. Но его почему-то не было. Все были здесь — и Захар, и двое неразлучных грузин, Канделадзе и Гулиашвили, и Олег Золотарев, и Ваня Спицын, шофер-москвич и Сережа-сибирячок (его иначе не называли) — словом, все. Не было одного лишь Андрея.

Явился Карпо; от него, как всегда, разило сивухой, рожа с мороза красная, глаза юлят.

— Причина такая, хлопцы, — сказал он, позванивая ключами, — вызывают на регистрацию в Градижск. Так что придется ехать.

Побледневший Захар протолкался ко мне. Я спросил об Андрее, он пожал плечами. В окно мы увидели, как у конюшни запрягают, мостят сани соломой. Напустив холоду, в контору вошли трое нездешних с винтовками и желто-голубыми повязками на рукавах. Все было ясно.

21

Сорок первый год мы с женой встретили у друзей. Шли встречать по бесснежным улицам, возвращались — все вокруг было белым-бело, а на душе как-то смутно, нерадостно.

На встрече, как и на всех встречах, кричали: «С наступающим!» Пили за мир и счастье, за присутствующих и отсутствующих; в это время «план Барбаросса» был уже подписан, судьба присутствующих и отсутствующих во многом определена.

Все предвоенное как-то слилось в памяти с настроениями той новогодней ночи, с ее ненастоящим весельем и невысказанными предчувствиями. Что-то такое лежало тогда на сердце у каждого, во что не хотелось верить и от чего невозможно было уже избавиться, уйти, убежать.

Обо всем этом было время подумать, лежа на полу тюремной камеры в Градижске. Собственно это была не камера, а школьный класс, но дело от этого не менялось. Можно любое место назвать тюрьмой, достаточно лишь отнять у человека свободу. Можно, наконец, превратить весь мир в тюрьму, где одни будут стеречь других, лупить плетками или расстреливать.

С такими примерно мыслями я встречал сорок второй год и свой день рождения. Судьба догадала меня родиться в ночь с тридцать первого декабря на первое января; обычно после второго или третьего новогоднего тоста кто-нибудь из близких друзей стучал вилкой по тарелке, тщетно добиваясь тишины: «Товарищи, внимание, среди нас есть именинник!»

Теперь было достаточно тихо; каждый думал о своем, вспоминал свое, лежа на холодном полу в темноте. Окна были заколочены изнутри обындевелыми досками, в щели сочился слабый белесый свет. Как и в ту ночь, шел снег, снаружи все было белым-бело.

— Вот и стукнуло двадцать девять, — сказал я Захару.

Он пошевелился в темноте, нашел мою руку, положил на нее ладонь.

— Ничего, не тушуйся, — прошептал он. — Мы еще их переживем.

Он не мог знать, что ему оставалось жить ровно неделю.

Я много думал в ту ночь и вспоминал о многом, всего не перескажешь, да и не нужно. Скажу о главном.

В одном из пересыльных лагерей, не помню точно где, в Лубнах или в Семеновке, нам впервые позволили ночевать не под открытым небом, а в каких-то сараях, пустующих складах.

Но пустили нас туда не просто так, а выдержав дотемна под моросящим холодным дождем.

Когда конвоиры сняли загородку, открыв путь к сараям, люди ринулись из последних сил; каждый хотел лишь одного — захватить сухой клочок для ночлега. В узком проходе образовалась давка, упавших затаптывали насмерть, немцы кричали «Lo-os!», размахивая палками. А обезумевшая толпа напирала и напирала.

Вот что нужно было им — отнять человеческое. Вот почему они начали с открытого представления в Ковалях. Там стреляли в одних, чтобы убить душу в других.

Но я помнил еще одну ночь, когда не было ни сараев, ни навесов — ничего, только холод, мороз и ветер, а мы все ходили, ходили, стоять было не под силу, и вдруг молчащая под звездным небом многотысячная толпа стала сбиваться один к одному — плотнее, плотнее, плотнее, — и наконец большой человеческий рой стал раскачиваться с неясным стоном: «А-а, о-а…» Время от времени наружный круг пропускали внутрь, там было тепло. Там было очень тепло. Спустя много лет я узнал, что так спасаются от замерзания пчелы.

Обе эти ночи я вспоминал, лежа на полу школьного класса, превращенного в тюремную камеру. Я думал о себе, о Захаре, о всех, кто лежал вместе с нами на холодном полу в темноте, о чувстве вины, отверженности и страха, куда более жестоком и опасном, чем все другое, что постигло нас.

И об Андрее…

Его с нами не было. Он так и не явился в контору. Сережка-сибирячок утверждал, что Андрей накануне ушел куда-то из Броварок вместе с Катрей. Он видел, как они шли по дороге на хутор Вишенки, на Андрее были хозяйские валенки, а на Катре праздничный кашемировый платок. Возможно, они пошли в гости к какой-нибудь Катриной подружке, так надо было думать.

Андрей с Катрей жили как муж с женой — это было известно. Никто тогда не судил строго баб-солдаток и даже девчат — «все равно война»… Так оно было, и не о том речь. Но вот закавыка: Катря была племянницей Карпа, а тот наверняка знал, что нас загребут. Неужели же и Андрей знал?

22

Немцы превратили в тюрьму двухэтажное здание школы-десятилетки, заколотив досками выбитые окна и обнеся двор колючей проволокой.

Среди изобретений и усовершенствований двадцатого века надлежащее место займет столб с короткой перекладиной наверху, поднятой, как у открытого семафора. Именно такими столбами был обнесен школьный двор, чтобы через колючую проволоку никак невозможно было перебраться, перелезть — ни в ту, ни в другую сторону.

За проволокой, снаружи, ходили по снегу часовые. Вот и все, что можно было разглядеть в щели между обындевелыми досками.

В камерах-классах полно было людей, сюда сгребли беглых со всего района. Что будет дальше, никто не знал, покуда конопатый повар не сообщил, что всех нас отправят в лагеря, в Германию. Довольно занятная скотина был этот повар. Ежедневно он приносил нам баланду. Поставив на пол ведро с черпаком и горку грязных алюминиевых мисок, он закуривал немецкую сигарету. Возможно, ему было приятно сознавать, что вот он стоит сытый и курит немецкую сигарету, а кое-кому в настоящее время приходится ох как худо. Вместе с тем, наверное, что-то скребло его нечистую душу — иначе зачем бы он стал нам рассказывать о Германии? Он хотел нас утешить. «Там, говорят, ничего, прожить можно, на работы из лагерей берут, кушать дают прилично…»

Он даже сказал («Только вы, хлопцы, молчок, меня не подведите!»), что ждать осталось недолго, сразу же после рождества и отправят. Сказал он это пятого января, до рождества оставалось два дня.

23

Шестого числа с утра мы с Захаром попросились вынести парашу. Продев палку под дужку вонючего бачка, мы прошли по школьному коридору, спустились вниз и пошли к дощатой уборной, стоявшей в дальнем конце двора.

Там обмотанный шарфом конвоир остановился; притопывая ногами по снегу, мы вошли внутрь, опорожнили бачок и вернулись тем же путем, стараясь идти помедленнее, чтобы успеть заметить все, что необходимо было заметить. Вскоре после нашего возвращения в камеру явился офицер с переводчиком. Офицер (он был в фуражке и черных наушниках, непривычка к холоду написана на бескровном лице с фиолетовым носом) проговорил по-немецки, а переводчик перевел, что немецкие войска впредь не намерены терпеть побеги пленных и что отныне за бежавших будут отвечать оставшиеся. Ясно? Как видно, повар не соврал, нас действительно собрались отправлять. Мы с Захаром посмотрели друг на друга.

В сущности, человеческая жизнь с ее начала и до конца есть длинная цепь решений, больших и малых, важных и несущественных, верных или неверных.

Я сказал:

— Ребята, мы с Захаром решили бежать.

Прошло несколько долгих, очень долгих минут, пока из дальнего угла не послышалось:

— А мы как же?

Это сказал заросший рыжеватой щетиной незнакомый парень в стеганке и драной ушанке. Поднявшись, он обвел всех недоумевающим взглядом.

— А мы как же? — повторил он..

Вопрос был обращен ко всем, все молчали. Прошло еще несколько долгих минут, прозвучал еще вопрос, теперь уже обращенный ко мне и к Захару:

— За вас, значит, отвечать. Считаете, это правильно?

Было ли это правильно? Было ли справедливо? Человек волен рисковать своей жизнью; оставляя себе самую малую надежду, он может сделать выбор между рабством и смертью, но вправе ли он поставить под угрозу судьбу своего товарища — даже так, ради такого выбора, ради свободы, ради борьбы?

Я рассказываю, как было, каждый может теперь ответить на этот вопрос по-своему. А тогда за всех ответил Роман Канделадзе.

Высокий, статный, изъеденный вшами, с обросшим смоляной бородой бескровным и все еще красивым лицом, он поднялся и сказал:

— Сандро, ляжешь у двери.

Сандро Гулиашвили, густобровый, с низким лбом и перебитым носом, молча встал и пошел, переступая через сидящих.

— Будет тихо, — пообещал Канделадзе. — А если кто-нибудь, понимаешь, пикнет, вот этими руками… — Он выбросил вперед ладони. — Дальше говорить не буду.

И сел.

24

План был такой: вечером расшатать две доски в окне, ночью спуститься вниз, пробежать через двор к уборной, пролезть там под проволокой наружу. Успех — если не брать в расчет случайности — зависел прежде всего от соблюдения ритма, и вот почему.

Как мы установили, наружные часовые (их было двое) ходили вокруг двора за проволокой, встречаясь то около уборной, то где-то за школой, у ее фасада. (Если условно представить охраняемую территорию в виде круга, то каждый из них описывал пол-окружности — взад и вперед.)

Когда они уходили за здание школы, чтобы встретиться у фасада, двор на короткое время оставался вне поля их зрения; время это составляло тридцать — тридцать пять секунд. Расчет строился на том, чтобы прежде всего использовать эти секунды для спуска вниз. Спустившись, следовало лежать в снегу, пока часовые не завершат полный цикл, то есть появятся, встретятся за уборной, разойдутся и снова исчезнут за домом. Следующие тридцать секунд — перебежать двор, войти в уборную. И еще один цикл — еще тридцать секунд — выйти из уборной, пролезть под проволокой наружу.

Остаток дня мы с Захаром поочередно провели у окна, наблюдая в щель между досками, как ходят часовые. Их наверняка сменяли время от времени, но трудно было отличить одних от других: все они были до ушей обмотаны шарфами, клапаны пилоток спущены, на сапогах соломенные калоши, руки упрятаны в рукава; если бы не автоматы, висящие на груди, они точь-в-точь смахивали бы на пленных.

Весь день, слава богу, сыпал снег, щедрый снег той зимы, а к вечеру запуржило, начиналась метель; ночь обещала быть настоящей ночью под рождество. Мы продолжали смотреть поочередно в щель, пока хоть что-нибудь было видно, и все считали, отсчитывали про себя. Надо было запомнить ритм, как запоминает свою партию барабанщик в оркестре; другие ведут мелодию, а ты ждешь, пока придет время ударить — точно, ни долей секунды раньше или позднее.

И теперь еще, сегодня, прикрыв глаза, я могу безошибочно отсчитать: вот они идут… встретились за уборной, постояли там, что-то сказали один другому, может быть обругали войну, Россию, чертов холод или вахмистра, погнавшего ночью в наряд… разошлись, возвращаются… Исчезли с глаз. Давай!..

Десятки раз я повторил про себя это самое «давай», глядя в щель; но решающие секунды были пока далеки. Как только стемнело, мы принялись осторожно расшатывать доски. Надо было еще сообразить, как — на чем — спуститься.

Школу строили по хорошим нормам, высота классов была метра три с четвертью, а то и с половиной; если прибавить цоколь и перекрытия, получалось от подоконника второго этажа до земли около пяти метров. Мы хотели изорвать свои нательные рубахи и связать полосы, так делалось во всех любимых книжках, очень далеких теперь. Но Сережка-сибирячок внес поправку.

Это был паренек небольшого роста, круглоголовый, коротконосый, с голубыми глазами в светлых ресницах, на вид не дашь больше семнадцати — восемнадцати; он имел привычку ковырять ногтем мозоли на ладонях. (В 1947 году я читал «В окопах Сталинграда», там есть молоденький солдат, ковыряющий ногтем ладонь; екнуло сердце — Сережка…)

Кажется, он занимался излюбленным делом, когда мы с Захаром порешили насчет рубах, — и вдруг сказал, по-сибирски нажимая на «о»:

— Обмотки понадежнее будут.

И стал разматывать свои солдатские обмотки.

25

Ночью никто не спал. Сандро лежал у двери. За окнами свистела метель. Все было готово. Мы даже побрились.

Сколько раз, поругивая затупившуюся бритву, я вспоминал то бритье — на ощупь, осколком бутылки. Если нет мыла, хорошо до бесчувствия натереть лицо куском льда; очень важно выбрать осколок подходящей кривизны, с достаточно острым и незазубренным изломом.

Лед отломили с оледеневшего подоконника, осколки выбрал Роман Канделадзе (у него была бутылка). Он и надоумил нас сбрить арестантские бороды, а Захарова бритва осталась в Броварках.

Теперь Канделадзе молча стоял у окна, слабый свет из щелей полосами делил его лицо. Девчата в Броварках (и, наверное, всюду) любили его, и он не обделял их любовью. Он был веселый, неунывающий, белозубый.

Каждому, видно, свой решающий час. Теперь пришло время Романа, настала его минута…

Когда и как стал человеком наш предок, пращур, прачеловек? В тот ли день, когда поднялся с четверенек на ноги? Когда произнес первое слово? Когда смастерил первый топор? А может быть, лишь тогда, когда впервые забыл о себе, чтобы помочь другому?

Я осторожно оттянул на себя расшатанные доски — одну и другую, развел их в стороны. Канделадзе взял связанные Сережкины обмотки, обернул концом вокруг кисти правой руки, другой конец опустил наружу, выглянул.

— Кто первый? — тихо спросил он через плечо.

Этого я не уступил бы никому, даже Захару. Так нужно было, это было необходимо, иначе я не мог. Я молча влез на подоконник, повернулся на корточках — спиной наружу. В темноте камеры смутно белели лица; думать о том, что было за спиной, я не хотел. С необъяснимым спокойствием я ждал сигнала. Захар глядел в щель.

— Давай! — тихо выдохнул он.

Держась за скользкий край подоконника, я спустил ноги; ладони резко обожгло Сережкиными обмотками, я упал в снег. Он показался мне теплым.

Я мог бы и не следить, когда появятся из-за дома часовые; они появились вовремя и вовремя исчезли. Я поднялся, пробежал к уборной, вошел внутрь. Все шло как надо, страха не было. Но это было совсем не то отсутствие страха, что тогда, в Ковалях, там страх остался за перейденной чертой вместе с жизнью. Теперь за чертой остался только страх — кажется, навсегда.

Я слышал, как часовые встретились за уборной, один кашлянул, пробубнил что-то сквозь шарф, другой ответил, вот они разошлись, уходят… скрылись…

Пролезть под проволокой надо было в том месте, которое мы наметили утром. Там, под снегом, была в земле впадина, но недостаточно глубокая: я почувствовал, как цепляюсь спиной, рванулся сильно (клок стеганки остался на проволоке) и пробежал туда, где улица за пустырем круто спускалась к реке. Так мы условились с Захаром.

Я просчитал ударами сердца весь его путь, все три этапа. Он вынырнул из темноты, облепленный снегом, отдышался, сказал:

— Видел, как ты зацепился. Ну-ну!

Мы быстро пошли вниз по улице.

— Только не бежать! — сказал Захар. Навстречу несло снежные вихри, была самая что ни на есть ночь под рождество.

26

Конопатый повар гулял, видно, с вечера, пил где-то ради праздника. Мы столкнулись с ним нос к носу в самом низу улицы. Он не вязал лыка и, может быть, даже не узнал нас, а просто так, спьяна, промычал:

— А в-вы куда?

Я двинул его в ответ, он повалился. Он мог ведь и заорать спьяна, рассуждать было некогда. Мы сняли с него ремень, связали руки и запихнули полрукавицы в рот. Все было сделано очень быстро; Захар добавил ему раз-другой по башке и сильно пнул ногой.

— Ладно, оставь, — сказал я.

— Ненавижу! — сказал Захар. — На всю жизнь ненавижу!.. — Его трясло от возбуждения, впервые он был такой.

За улицей слева начинались плавни с черными промоинами и торчащей из-под снега щеткой камыша, справа была дорога на БроваркиУже рассветало, когда мы благополучно добрались до Броварок. Метель утихла; кое-где в синеве желто светились окна, над снежными шапками крыш поднимались столбики дыма.

Теперь надо было условиться поточнее. Я решил постучаться не к тетке Ивге, а к Никифору и звал Захара с собой; он задумался.

— Нет, — сказал он, — пойду туда…

«Туда» — значило к Гале, к той дивчине, что кричала вместе с Катрей: «Это наши!» Я понимал, что обсуждения тут ни к чему. Я только сказал:

— Смотри, поосторожнее.

— Ладно, не беспокойся, — улыбнулся Захар.

Мы условились встретиться через сутки в это же время, перед рассветом, на «бригаде» — в той большой пустующей хате, что стояла в поле вблизи дороги, ведущей на восток.

27

Я постучался в заснеженное окно, Никифор впустил меня. Тетка Настя, его жена, стояла у печи, дети еще спали. Никифор полез босыми ногами в сапоги, свернул дрожащими пальцами самокрутку. В хате, мне показалось, было тепло, но он накинул поверх рубахи замусоленный полушубок. Тетка Настя молча налила воды в большой чугун, задвинула ухватом в печь, достала оттуда чугунок с борщом.

— Ешь. — Она поставила передо мной полную миску. — Сейчас бала́бушки будут.

Балабушками тут назывались пшеничные булочки, их пекли по воскресеньям и в праздники; тесто клали пластом на противень, нарезали ножом на квадраты, смазывали яйцом и задвигали в печь. Когда тетка Ивга впервые отломила рядок пухлых дымящихся балабушек и налила кружку не разбавленного горячей водой холодного молока, мне показалось, что никогда ничего более вкусного я не ел. И еще мне казалось, что никогда не наемся.

После болезни я часто просыпался ночью, лежал подолгу, слушая, как посапывают на печи тетка Ивга, Василь и Наталка, и в конце концов не выдерживал. Спустив ноги, осторожно пробирался к шкафчику, отламывал на ощупь кусок хлеба, возвращался на цыпочках по холодному полу и жевал, с головой накрывшись домотканой рядниной.

Теперь из печи вкусно пахло балабушками, тетка Настя поставила на стол тарелку куриного студня — как-никак рождество, — но я наваливаться с голодухи не стал, с меня довольно было дизентерии. Я выпил кипятку с молоком, съел кусок хлеба, закурил. Все шло как надо, все было хорошо. Выслушав мой рассказ, Никифор подумал и решил, что он, тетка Настя и дети уйдут на весь день, так будет надежнее. Снаружи повесят замок, вроде ушли гостевать — праздник ведь. А я вымоюсь, переоденусь и на печь — отогревать кости.

Так и было сделано. Никифор насыпал на угол стола горку махорки, тетка Настя сказала:

— Ты все-таки ешь, а то когда еще придется.

Дети молча оделись.

Только забравшись на горячую печь и растянувшись там в Никифоровом чистом белье, я вспомнил, что так и не спросил об Андрее.

28

Поздно вечером негромко лязгнул открываемый замок, скрипнула дверь, вошли тетка Ивга с Василем и Наталкой. Я взял из печи уголек, зажег коптилку, поставил на пол, чтоб не светило в окна.

Тетка Ивга пришла проститься. Она принесла латаные-перелатаные сапоги (мои совсем развалились), самодельные рукавицы, буханку пшеничного хлеба и кусок сала, надрезанный накрест. Она принесла еще «сидор» — холщовый мешок, стянутый у горловины завязкой, с двумя веревочными лямками. Василь молча вынул из кармана и положил на стол «катюшу». Так назывался прибор для добывания огня, он состоял из трех частей: кремня, стального «кресала» и продетого в трубочку нитяного фитиля с гимнастерочной красноармейской пуговицей на конце.

Не помню, о чем мы тогда говорили, да это и несущественно; слова не выражали того, о чем думалось при колеблющемся свете стоявшей на полу коптилки. Кажется, мы больше молчали, пока не пришли Никифор с детьми и теткой Настей.

Никифор был как-то очень, чересчур как-то оживлен. Он поставил на стол бутылку самогону, налил понемногу в граненые стаканы; мы выпили — «чтоб не последнюю»… На прощанье я прижался к мягкой щеке тетки Ивги, обнял Василя и молчаливую, застенчивую Наталку.

Когда они ушли, Никифор помрачнел. Он разлил остаток самогона, мы молча чокнулись. Дети разулись, полезли на печь. Тетка Настя вышла в сени. Никифор закурил, подул на огонек самокрутки, бумага вспыхнула синим спиртовым пламенем. Помолчав, он сказал:

— Захара твоего убили.

29

Из того, что смог рассказать Никифор, вырисовывалась такая картина. Захар узнал от Галины, что Андрей вернулся в Броварки после того, как нас загребли, жил здесь, даже пил накануне с Карпом. Узнав это, Захар сказал, что пойдет к Андрею, надо поговорить. Галя удерживала его, но безуспешно. Он ушел, а потом прибежала Катря, простоволосая, вся в слезах. Она кричала, что во всем виноват Захар, он назвал Андрея фашистом, а тот был выпивши, сам себя не помнил.

Видно, он убил его тем ножом.

— Три раза ударил, — сказал Никифор. — Вот и все.

— Откопать винтовку можете? — спросил я. Никифор молча покачал головой. Он отказался сделать это, сколько я ни просил.

— Свою найди, — сказал он под конец.

30

Мы вышли затемно. Где-то на краю кутка надрывно выла собака. Задувал предрассветный ветер, срывая с сугробов колючую пыль. Никифор вывел меня задами и прошел со мной до «бригады». Окна в большой бесприютной хате были выбиты, ветер шевелил солому на полу. На пыльной стене висел обрывок довоенного плаката. Никифор свернул самокрутку. Я поднял пук соломы, поджег, сунул в печь, оттуда жарко дохнуло в лицо.

Солома горела, гудя и потрескивая; по стенам метались тени, а я все совал пучок за пучком, будто мог впитать, сохранить, унести с собой жарко потрескивающее тепло.

Пора было уходить. Мы простились, и я пошел, не оглядываясь, по глубокому снегу — туда, где едва заметно светлело небо.

С течением времени все неувереннее произносишь «успеется». Я слишком долго откладывал этот рассказ — по разным причинам.

Я знал, что и теперь не смогу начать, не побывав в Ковалях, где все началось. Началось, но не кончилось.

Возвращаясь оттуда, мы заночевали на полянке у дороги. Голубой «Москвич» моего друга стоял под деревом. Мы наломали сучьев, развели костер, достали из багажника еду, поллитровку. Все шло как надо, по всем правилам и законам вымечтанных поездок. Все было хорошо: и вечернее майское небо, и воздух мирных полей, и потрескиванье костра, и запах дыма, и разговор до глубокой ночи.

А потом я лежал в игрушечной одноместной палатке, и курил, и слушал, как мой друг кашляет и ворочается (он спал в машине). По дороге изредка проносились рейсовые автобусы на Сумы и Харьков, земля чуть дрожала, крыша палатки над головой насквозь просвечивалась и угасала. И все это сегодняшнее — огромные автобусы, пронзающие фарами темноту, и отличная новая дорога, и распаханные поля, и голубой «Москвич», и друг, с которым подружились после войны, — все казалось далеким, как бы несуществующим, нереальным. Близким было в ту ночь другое. Не спалось. Я выбрался из палатки. Стало холодно; в сумраке слабо тлели остатки костра. Я подложил сучьев, они разгорелись, шипя и потрескивая.

Почему предвоенное кажется далеко отошедшим, навсегда минувшим, а все, что было в войну, — вот оно, протяни только руку? Может быть, потому, что живы не только воспоминания?

Что сталось с Романом? Со всеми, кто лежал на мерзлом полу школьного класса в Градижске? Кто сидел на плотно убитой земле в Ковалях, глядя туда сквозь невидимую стену, вдруг и надолго переделившую мир?

Где теперь офицер с лицом терпеливого охотника? Солдат в золотых очках? Андрей?

Я глядел в жарко потрескивающее пламя костра, вспоминая другое тепло и холод других ночей, и единственное желание, с которым шагал тогда, на восток по глубокому снегу: мне нужна была винтовка.

1962 р.